2025年3月9日寺岡3・4丁目防災訓練スナップ写真

3月9日に実施された寺岡3・4丁目の防災訓練の独自の取組では多くの皆さんの在宅避難訓練へのご参加ありがとうございました。送信とほぼ同時にこのようなデータが作成されております。

防災部の皆さん、3月9日の訓練大変ご苦労様でした。近頃は災害は忘れた頃にやって来るでは無く、災害は忘れる前にやって来るです。不幸にして「いざ鎌倉」というときには、地域の為にご協力をよろしくお願い申し上げます。

今日は、それぞれのご家庭で我が家の防災について考える一日にして頂きたいと思います。

防災部長より

3月9日(日)9時からの防災訓練にどのような形でも結構ですので自分事としてご参加下さい

防災部からのお知らせ

令和5年4月以降に、水災・地震保険に新規加入した方を対象に、宮城県が最大12000円を補助するキャンペーンを実施しています。(3月末まで)

万一災害が発生した場合に金銭的な補償を得ることも、災害復旧のポイントになります。未加入の方は、この機会に、加入を検討してみてはいかがでしょうか。

詳細は、下記リンクからご確認ください。

「みやぎ水災・地震保険スタートアップ補助金 」

令和6年10月26日寺岡地区防災訓練の一コマ一コマ

皆様お疲れさまでした。本番でもこのようにうまくいきますように!!

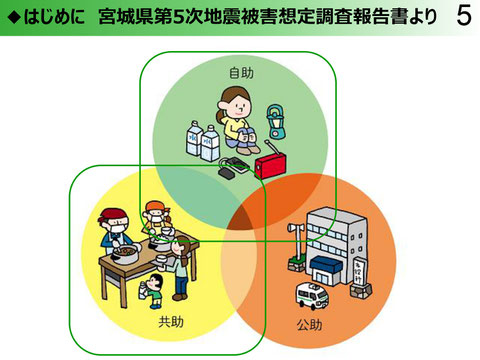

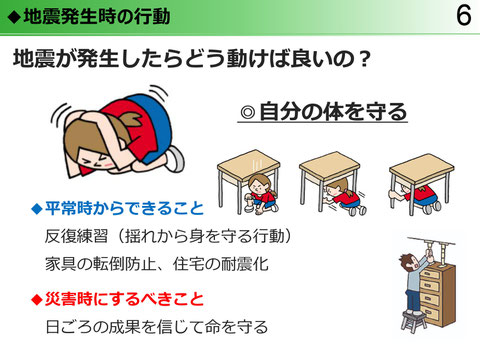

防災部情報発信2 24年9月

これより数回に分けて6月15日に行われた防災の支援者のつどいに際して、仙台市危機管理局減災推進課の早坂政人様による講演のレジュメをアップします。詳細お問い合わせは寺岡3・4丁目防災部までお問い合わせください。問い合わせ先はこのホームページ「お問合せ」ページからお願いいたします。今回は地震は発生時の行動ページP14からP20までです。

新年の能登半島地震に始まり山形荘内地方の豪雨、宮崎県沖のM7.1の南海トラフエリアでの地震、相次ぐ大型台風襲来と今、日本は世界でもトップクラスの災害大国となっております。

日々災害への感度を維持し、いつ起こるかわからない災害に最善の対応で未来への道を切り開いてゆきましょう。

これで6月に実施された仙台市危機管理局減災推進課によるセミナー資料の掲載は完結です。

防災部情報発信1 24年7月

5月14日に行われました松田病院看護部様と寺岡地区包括支援センター様主催の「災害への備えと対策」と題した講演が寺岡3・4丁目防災部で行われました。当日使用されました内容の小冊子をPDFで配布させて頂きます。各自でダウンロードしていただき、災害時の特に高齢者世帯での対策マニュアルとなっておりますので是非ご参考にしてください。表紙と目次で始まり全25ページです。

※なお、PDFでのダウンロード等でお困りの際は teraoka.sna@gmail.comまでメールでお問合せ下さい。

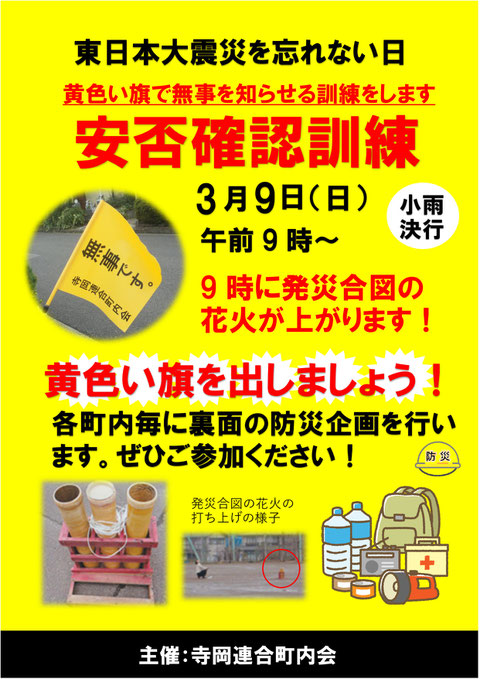

東日本大震災を忘れない日

震災時の行動基準

◎先ずは「向う3軒両隣の安否確認」

ご自身とご家族の安全、住宅被害の有無や近隣の確認をしてください。

1,「震度5強」の場合

・NHKの第1報(初報)で、泉区が「震度5強」の場合は、

ご自宅で不安な方は「3・4丁目集会所を開いています」のでお集ま

りください。

2,「震度6弱以上」の場合

・「震度6以上」の発表が出ましたら、ご自身とご家族、住宅の無事を

確認の上「無事です」の黄色い旗を自宅前に掲出してください。

・泉区が「震度6弱以上」の場合には、避難所の開設を行います。

・3・4丁目集会所もしくは隣接の寺岡3丁目公園に「いっとき避難所」

を開設します。

避難をされる方は、「いっとき避難所」へ集まっていただき、

寺岡中学校の指定避難所が開設されましたら中学校へ移動をして

ください。

※在宅時並びに寺岡エリアにいる時に地震が発生した場合の行動基準です。

【令和6年能登半島地震を機に ~災害への備えについて~】

令和6年1月1日午後4時10分ごろ、令和6年能登半島地震(震度7、マグニチュード7.6)が発生しました。メディアでは、甚大な被害の様子が報道されております。新年を迎え、祝賀ムードのただ中での出来事に驚かれた方も多かったのではないでしょうか。能登半島では、平成30年ごろから地震回数が増加傾向にあり、令和2年12月から地震活動が活発化していましたのである程度の地震対策も行われていたものと想像しますが、自然の力はそれを上回るものでした。

私たち宮城県民においても、他人ごとではありません。宮城県沖地震は、約37年周期で発生しており、2021年1月1日を基準とした最新の長期評価では、M7.4クラスの地震の今後30年以内の発生確率が70~80%に上っています。日本には少なくとも2000以上の活断層があり、M7クラスの地震がいつどこで起こっても、不思議ではありません。地震発生から最低3日間は「外部の支援が来ない」ことを前提に、被災生活を乗り切る覚悟を持ち、暮らしを守る備えと、知恵や工夫を身に着けることが必要です。この機会に、今一度、災害に対する備えはできているか点検し、家族で話し合いを持つなど、一層の対策を心がけてゆきましょう。

※個人情報及び著作権の取扱いについて

当ホームページでは、個人情報の収集・利用・管理について、「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)」に基づき、適切に取り扱います。また、著作権法上認められた場合を除き、無断で複製・転用することはできません。

寺岡3・4丁目ではデジタルで新しい

町内会運営を目指しています。SNA

Smart Neighborhood Association

よりスマートな町内会に

仙台泉寺岡3・4丁目町内会

mail : teraoka.sna@gmail.com

※外部サイトへのリンクについて

当ホームページ以外の第三者が管理しているウエブサイトに関しては、当ホームページからのリンクを通してアクセスできるものであっても、そのウエブサイトをご利用になったために被った損害、損失について、寺岡3・4丁目町内会はいかなる責任も負いません。

Copyright©2023寺岡3・4丁目町内会 all rights reserved.